市場の失敗(Wikipedia、八田達夫、ゲーリー・ベッカー)

(経済学、マルクス、リンク::::::::::)

シカゴ学派

https://cruel.org/econthought/schools/chicago.html

シカゴ大学はノーベル経済学賞において、圧倒的に大きなシェアを占めている。ミルトン・フリードマン、T・W・シュルツ、ジョージ・J・スティグラー、ロナルド・H・コース、ゲーリー・S・ベッカー、M.H. ミラー, R.W. フォーゲル、R.E.ルーカスは、みんなノーベル賞を受賞したときにシカゴの教授陣だった。シカゴで訓練を受けた経済学者まで含めたら、ノーベル賞受賞者のリストはハーバート・サイモン (Herbert Simon)、ジェイムズ・ブキャナン、ハリー・マーコウィッツ、マイロン・ショールズも含むことになる。

参考:

コウルズ委員会

https://cruel.org/econthought/schools/cowles.html

コウルズ系の ノーベル賞受賞者

シカゴ学派

https://cruel.org/econthought/schools/chicago.html

シカゴ大学はノーベル経済学賞において、圧倒的に大きなシェアを占めている。ミルトン・フリードマン、T・W・シュルツ、ジョージ・J・スティグラー、ロナルド・H・コース、ゲーリー・S・ベッカー、M.H. ミラー, R.W. フォーゲル、R.E.ルーカスは、みんなノーベル賞を受賞したときにシカゴの教授陣だった。シカゴで訓練を受けた経済学者まで含めたら、ノーベル賞受賞者のリストはハーバート・サイモン (Herbert Simon)、ジェイムズ・ブキャナン、ハリー・マーコウィッツ、マイロン・ショールズも含むことになる。

参考:

コウルズ委員会

https://cruel.org/econthought/schools/cowles.html

コウルズ系の ノーベル賞受賞者

市場の失敗(Wikipedia、八田達夫、ゲーリー・ベッカー)

http://nam-students.blogspot.jp/2016/12/blog-post_8.html@

ゲーリー・ベッカー

https://nam-students.blogspot.com/2019/01/1-httpstranslate.html

ゲーリー・ベッカー

https://nam-students.blogspot.com/2019/01/1-httpstranslate.html

NAMs出版プロジェクト: 八田達夫『ミクロ経済学 Expressway』:目次

http://nam-students.blogspot.jp/2015/04/expressway.html

http://nam-students.blogspot.jp/2015/04/expressway.html

NAMs出版プロジェクト: パレート最適:メモ

http://nam-students.blogspot.jp/2015/04/blog-post_82.html

http://nam-students.blogspot.jp/2015/04/blog-post_82.html

NAMs出版プロジェクト: コースの定理 Coase's theorem

http://nam-students.blogspot.jp/2016/07/coase-theorem.html

http://nam-students.blogspot.jp/2016/07/coase-theorem.html

ナイト他

https://nam-students.blogspot.com/2015/09/blog-post_31.html

フランク・ナイト

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%

83%BB%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88

ジョージ・スティグラー

https://nam-students.blogspot.com/2019/02/httpsja.html

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%

83%BB%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%BC

ミルトン・フリードマン 資本主義と自由 Milton Friedman Capitalism and freedom 1962

http://nam-students.blogspot.jp/2015/12/milton-friedman-capitalism-and-freedom.html

フランク・ナイト

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%

83%BB%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88

ジョージ・スティグラー

https://nam-students.blogspot.com/2019/02/httpsja.html

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%

83%BB%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%BC

ミルトン・フリードマン 資本主義と自由 Milton Friedman Capitalism and freedom 1962

http://nam-students.blogspot.jp/2015/12/milton-friedman-capitalism-and-freedom.html

ハイエク『隷属への道』(The Road to Serfdom 1944 :Hayek)

http://nam-students.blogspot.jp/2015/12/the-road-to-serfdom-1944-hayek.html

http://nam-students.blogspot.jp/2015/12/the-road-to-serfdom-1944-hayek.html

NAMs出版プロジェクト: バロー『マクロ経済学』

http://nam-students.blogspot.jp/2015/08/blog-post_79.html

ユージン・ファーマ 効率的市場仮説 2013年ノーベル経済学賞受賞

http://nam-students.blogspot.com/2019/02/httpsdiamond.html

http://nam-students.blogspot.jp/2015/08/blog-post_79.html

ユージン・ファーマ 効率的市場仮説 2013年ノーベル経済学賞受賞

http://nam-students.blogspot.com/2019/02/httpsdiamond.html

市場の失敗 - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/市場の失敗概要

事例

市場の失敗の代表的なものとして、次のようなものが挙げられる。

- 不完全競争による独占・寡占の存在[5]

- 外部性の存在[5](正の外部性による過少供給、負の外部性による過大供給。例:公害、発明[6])

- 情報の非対称性の存在[7]

- 公共財の存在[8](フリーライダーによる過少供給)

- 失業[6]

- 市場の欠落[6]

- 不確実性(リスク回避的な供給者による過少供給)

- 費用逓減産業の存在[8]。巨大な固定費のかかる産業(電力産業が典型)では供給曲線が右下がりとなる。このような場合、自然独占状態を認め、かつ価格規制を行うことが最適となる。日本では電力産業に事実上の地域独占が認められており、そのかわり、電力価格は国会で決められる公共料金となっている(生産規模の拡大でコストが低下する場合の独占や寡占)

市場の失敗と公平性・社会問題

識者の見解

市場の失敗について、西部邁(評論家)は次のように述べている。「市場経済そのものが「失敗」の危険にさらされている。「不確実性」、「大規模生産の有利性」そして「公共財の存在」という条件があれば、それらの条件は遍在している市場競争は効率的たりえず、その意味でいわゆるマーケット・フェイリュア(市場の失敗)は必然なのである。」[10]

また市場の失敗の原因について、西部は次のように述べている。「市場経済そのものは人類史における偉大な発明品の一つである。それに対立するものとしての計画経済は、とくに情報の生産・交換・消費の効率において、市場経済にはるかに遅れをとっている。しかし、すでに指摘したように、マーケット・フェイリュア(市場の失敗)もまた遍在している。通常に指摘されているその失敗因はおおよそ三つであって、第一に「将来の不確実性が強い場合」、第二に「規模の経済(つまり大規模生産の効率性)が大きい場合」、そして第三に「公共財(つまり人々が集合的に消費する財)が重きをなす場合」に市場経済は効率的たりえない。第四の要因として「市場の均衡が不安定な場合」も挙げられるが、それは以上の三つの場合から派生した結果であることが多い。」[11]

経済学者の中谷巌は「市場メカニズムが果たしている役割の本質、効率的な資源配分の意味、所得分配の決まり方、人々にインセンティブを与えている機能などの市場の利点を充分理解しないで、市場の欠点だけをあげつらうと『政府にすべて介入してもらおう』という間違った方向に関心がいってしまう可能性がある」と指摘している[13]。

経済学者のゲーリー・ベッカーは「市場は決して完璧なものではなく、それは世界的に深刻化する公害に歯止めをかけられない点からも明白である。(ただし)中央政府による計画経済などの選択肢に比べれば、多くの状況においてはまだ機能する。正しくは、それ以上でもそれ以下でもない」と指摘している[14]。

経済学者の岩田規久男は「市場とは資源配分・所得分配を決める手段であって、規制・ルールのあり方によってその性能は良くも悪くもなる。性能に問題が生じた場合は原因を追究し、規制・ルールを変えることが重要である」と指摘している[15]。

「市場の失敗に対策を立てた場合、市場に任せておけば効率的な資源配分が達成される」という「厚生経済学の基本定理」という命題がある[3]。八田達夫は「このときの効率的な資源配分が達成されている状況とは、誰かの生活水準を引き上げるために、ほかの誰かの生活水準を引き下げざるをえないという状況を指す」と指摘している[3]。また八田は「誰かの生活水準を引き下げずに、ほかの誰かの生活水準を引き上げることができるなら、それは無駄のある、非効率的な状況だったと言える」と指摘している[3]。

政府の役割

政府の役割の一つは、市場メカニズムが働かない分野、つまり市場の失敗を是正することである[17]。政府は、市場の失敗を補うために公共財を供給したり、独占企業を規制したりし、市場の失敗に対応する[18]。またもう一つの役割として所得の再配分がある[19]。

政府は、麻薬の取り締まりや[20]、国防・警察・義務教育・国立病院などの公共サービスの提供・拡充を行う[21]。警察・検察・司法制度は自発的な交換ルールを破ったものに対してペナルティを科すための制度であり[22]、医師の資格免許制度は不適切な医療行為から患者を守るための制度であり[22]、弁護士・税理士・会計士の国家資格制度は情報の非対称性を原因とする被害から人々の守る制度であり[23]、銀行業の開業に対する許可制度は人々の預金の安全性維持するための制度である[23]。

政府は、外部経済がある場合は、そのような社会によい影響を与える活動をより増やそうとし、一方で外部不経済がある場合は、そのような社会に悪い影響を与える活動を制限しようとする[24]。外部経済に対しては、公園・都市計画をつくったり、補助金をつけたりするなどの手段を用い、外部不経済に対しては、規制を設けて禁止したり、徴税を行うなどの手段を用いて、外部経済を増やし外部不経済を減らすように努める[24]。独占企業によって自由な競争が阻害される場合(価格の釣り上げなど)、独占を禁止したり(独占禁止法)、価格の制限を行う[17]。

経済学者のジョセフ・E・スティグリッツは「政府と市場は相互で補いあう同士である。市場に任せっきりにせずバランスをとるべきである」と指摘している[26]。

竹中は「ミルトン・フリードマンは市場が失敗することもありうるが、政府も失敗する。市場の失敗は、不景気やインフレをもたらす程度で済むが、政府の失敗ははるかに大きな犠牲をもたらすと主張している」と指摘している[28]。

八田達夫は「政府の失敗がある場合にも、政府は介入する必要がある」と指摘している[3]。

脚注

- ^ 野口旭 『ゼロからわかる経済の基礎』 講談社〈講談社現代新書〉、2002年、156-157頁。

- ^ 日本経済新聞社編 『やさしい経済学』 日本経済新聞社〈日経ビジネス人文庫〉、2001年、112頁。

- ^ a b c d e 政治家と官僚の役割分担RIETI 2010年12月7日

- ^ 飯田泰之 『世界一シンプルな経済入門 経済は損得で理解しろ! 日頃の疑問からデフレまで』 エンターブレイン、2010年、113頁。

- ^ a b 伊藤元重 『はじめての経済学〈上〉』 日本経済新聞社〈日経文庫〉、2004年、145頁。

- ^ a b c 田中秀臣 『日本型サラリーマンは復活する』 日本放送出版協会〈NHKブックス〉、2002年、147頁。

- ^ 伊藤元重 『はじめての経済学〈上〉』 日本経済新聞社〈日経文庫〉、2004年、148頁。

- ^ a b 伊藤元重 『はじめての経済学〈下〉』 日本経済新聞社〈日経文庫〉、2004年、17頁。

- ^ a b c 三菱総合研究所編 『最新キーワードでわかる!日本経済入門』 日本経済新聞社〈日経ビジネス人文庫〉、2008年、81頁。

- ^ 西部邁 『虚無の構造』 中央公論新社〈中公文庫〉、2013年、144頁。

- ^ 西部邁 『虚無の構造』 中央公論新社〈中公文庫〉、2013年、204頁。

- ^ 大竹文雄 『競争と公平感-市場経済の本当のメリット』 中央公論新社〈中公新書〉、2010年、65頁。

- ^ 中谷巌 『痛快!経済学』 集英社〈集英社文庫〉、2002年、175頁。

- ^ ノーベル賞経済学者 ゲーリー・ベッカー自殺の経済学を手がけた真意市場万能論が看過する社会を動かす“生身の人間”の行動 2007年2月10日号掲載ダイヤモンド・オンライン 2010年2月2日

- ^ 岩田規久男 『スッキリ!日本経済入門-現代社会を読み解く15の法則』 日本経済新聞社、2003年、41頁。

- ^ 大竹文雄 『競争と公平感-市場経済の本当のメリット』 中央公論新社〈中公新書〉、2010年、67頁。

- ^ a b 中谷巌 『痛快!経済学』 集英社〈集英社文庫〉、2002年、184頁。

- ^ 中谷巌 『痛快!経済学』 集英社〈集英社文庫〉、2002年、185頁。

- ^ 中谷巌 『痛快!経済学』 集英社〈集英社文庫〉、2002年、186頁。

- ^ 中谷巌 『痛快!経済学』 集英社〈集英社文庫〉、2002年、180頁。

- ^ 中谷巌 『痛快!経済学』 集英社〈集英社文庫〉、2002年、181頁。

- ^ a b 岩田規久男 『経済学的思考のすすめ』 筑摩書房、2011年、136頁。

- ^ a b 岩田規久男 『経済学的思考のすすめ』 筑摩書房、2011年、136頁。

- ^ a b 中谷巌 『痛快!経済学』 集英社〈集英社文庫〉、2002年、183頁。

- ^ 竹中平蔵 『あしたの経済学』 幻冬舎、2003年、132頁。

- ^ 中谷巌 『痛快!経済学』 集英社〈集英社文庫〉、2002年、210頁。

- ^ 田中秀臣 『日本型サラリーマンは復活する』 日本放送出版協会〈NHKブックス〉、2002年、201頁。

- ^ 竹中平蔵 『経済古典は役に立つ』 光文社〈光文社新書〉、2010年、184頁。

関連項目

外部リンク

- 市場の失敗 - コトバンク

- 市場の失敗 - Yahoo!百科事典

RIETI - 政治家と官僚の役割分担

http://www.rieti.go.jp/jp/events/tenth-anniversary-seminar/10120701.html| 2010年12月7日 | |

| スピーカー | 八田 達夫 (RIETI顧問/政策研究大学院大学学長) |

|---|---|

| ダウンロード/関連リンク |

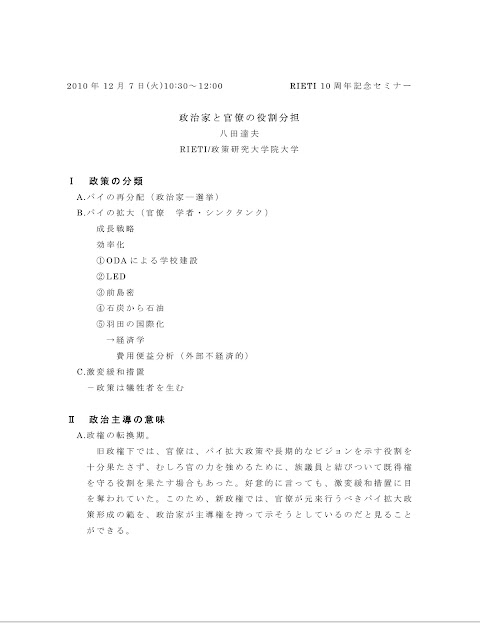

2010年12月7日(火)10:30~12:00 RIETI 10周年記念セミナー 政治家と官僚の役割分担 八田達夫 RIETI/政策研究大学院大学 Ⅰ 政策の分類 A.パイの再分配(政治家―選挙) B.パイの拡大(官僚 学者・シンクタンク) 成長戦略 効率化 ①ODAによる学校建設 ②LED ③前島密 ④石炭から石油 ⑤羽田の国際化 →経済学 費用便益分析(外部不経済的) C.激変緩和措置 -政策は犠牲者を生む

Ⅱ 政治主導の意味

A.政権の転換期。 旧政権下では、官僚は、パイ拡大政策や長期的なビジョンを示す役割を十分果たさず、むしろ官の力を強めるために、族議員と結びついて既得権を守る役割を果たす場合もあった。好意的に言っても、激変緩和措置に目を奪われていた。このため、新政権では、官僚が元来行うべきパイ拡大政策形成の範を、政治家が主導権を持って示そうとしているのだと見ることができる。

「政治家が主導権を持ってパイ拡大政策の範を示す。」これが、目下の「政治主導」という言葉の意味のようにも見える。

B.平時 政権の転換期においては、この意味での政治主導は必要かも知れない。しかしパイ拡大政策を形成できるのは、元来は、分析力を持ち、情報を持っている官僚だ。 したがって、転換期の後の平時における「政治主導」の要素は次の通り。 ①再分配 ②激変緩和措置 ③官僚が利益集団の影響を受けずにパイ拡大の政策形成できるような環境をつくること。→例えば、規制改革会議、経済財政諮問会議

Ⅲ 効率化原則 A.厚生経済学の基本定理

1.市場の失敗 (なお、取引費用は「規模の経済」に含まれる。 『日本の農林水産業』pp.10-11参照)

2.直感的説明

3.政府の失敗

4.効率的資源配分の定義 「与えられた資源と技術の制約の下で、経済にいる他の誰かの生活水準を引き下げることなく、ある人の生活水準を引き上げることができる」状況は、非効率的な状況である。 反対に、効率的な状況というのは、そういう形ではある人の生活水準の改善がもはやできない状況である。言い換えると、効率的な状況というのは、「与えられた資源と技術の制約の下で、経済の中のある人の生活水準を引き上げるためには他の誰かの生活水準を引き下げなければならない状況である。」

5.基本定理 「市場の失敗がなく、政府が市場に介入しない場合には、市場は効率的な資源配分を達成する。」

6.効用フロンティア(図1) 経済全体の所与の総資源量と技術水準の下で、A さんの効用のそれぞれの水準に対して、B さんが最大限達成可能な効用水準を示す曲線を、効用フロンティアと言う。 B.効率化 1.補償原理に基づいた効率化の定義 改革によって生活水準が上がった人が、下がった人に対して補償を与えても、なお改革前よりも高い生活水準を維持しうるのならば、この改革は経済の資源配分をより効率化すると言う。 2.効率化原則 効率化原則である。これは、「効率化政策はすべて遂行する」という原則である。 3.(歪みを前提にした)効用可能性曲線(図1) 実際の経済は、独占や公害、あるいは情報の非対称性といった市場の失敗によって歪んでいるのが普通。その歪みを前提にしたまま、A さんの効用のそれぞれの水準に対して、B さんがこの歪んだ経済で最大限達成可能な効用水準を示す曲線を、描くことができる。これを、歪みを前提にした効用可能性曲線(あるいはたんに効用可能性曲線)と言う。すなわち、一定の社会制度、税、あるいは独占の状況などに対応して、1つの効用可能性曲線を描くことができる。 したがって、ある政策が効用可能性曲線を一様に外に押し出すならば、それは効率化政策であると言える。図1でJ点からN点に行く政策は、背後で効用可能性曲線をaからcに押し出しているから、効率化政策だ。

Ⅳ 厚生逐次改善原則

A.社会的厚生関数(図2)

B.効率化VS厚生逐次改善(図3)

C.補償の困難性 ①まず、独占企業が被る損失は、改革の前後における独占企業の利潤の差として計測するのが自然である。しかし、そうやって測定した損失に基づいて補償をすることにすると、補償を受ける企業は、改革後に利潤が下がれば下がっただけ補償を受けられることになる。その場合には、企業は経営的努力をまったく怠ってしまう。このような測定法は、非効率的な生産のインセンティブを引き起こして、改革による損失額自体を増大させてしまう。 ②次に、価格の低下が消費者にもたらす恩恵を正しく表す指標は、消費者余剰の増加である。しかし、これを個人について直接計測するのは困難である。たとえば、消費量が多いほど消費者余剰も大きいだろうという前提の下に、消費者余剰を代理する変数としての消費量に応じて税金を課すことにすると、消費者は税を避けるために消費量を減らす。これは新たな死重の損失を生む。

D.厚生逐次改善原則の問題点 第 1 に、政策決定を選挙で選ばれた政治家自身が行う必要があるため、膨大な手間がかかる。 第 2 に、政策の判断に分配に関する価値観の導入が不可欠であるため、判定基準の透明性を欠く。透明性の高い政策基準なしで、政策を判断していくと、結局は権力者や特定の人びとの利権に奉仕することになる可能性がきわめて高いと言えよう。

Ⅴ 効率化原則VS厚生逐次改善原則

長期的なパレート改善:ヒックスの楽観主義 長期的な社会的厚生の改善 効率化原則採用の条件 第1は、他の効率化政策が行われる頻度。 第 2は、職業選択の自由や居住地選択の自由があること。 第3は、どの程度セーフティネットが充実しているか。

Ⅵ 両原則混合の不可能性

ところが、厚生改善政策と効率化政策の両方を採用すると、何の政策も行わない場合よりもパレート劣化する可能性がある。 このことを、図4を用いて示す。初期点J点で経済産業省がある効率化政策を行うと、E 点に移るとする。もし厚生労働省がある厚生改善政策を行うと、初期のJ点からW点に達するとする。 次に、経済産業省がJ点からE点に移る効率化政策をまず行った後に、厚生 労働省が厚生改善政策を行いE点からQ点に移るとする。 この政策の組み合わせは、パレート劣化を引き起こす。Q 点では、初期点Jに比べてこの国のすべての人の生活水準が下がっているからである。これは、2省がそれぞれ効率化政策と厚生改善政策という別の政策をバラバラに用いたためである。

Ⅶ 正しい政治主導≠厚生逐次改善原則

Ⅷ 政策形成と社会科学

RIETI - 政治家と官僚の役割分担

http://www.rieti.go.jp/jp/events/tenth-anniversary-seminar/10120701.html| 2010年12月7日 | |

| スピーカー | 八田 達夫 (RIETI顧問/政策研究大学院大学学長) |

|---|---|

| ダウンロード/関連リンク |

議事録

政策の分類

効率的資源配分

社会的厚生の最大化

厚生改善と効率化の矛盾

補償は不可能

効率政策と分権化

効率化政策がもたらす長期的厚生改善

効率化原則採用のための前提

両原則混合の不可能性

政治主導の意味

政策形成と社会科学

質疑応答

今後のRIETIに向けて

この議事録はRIETI編集部の責任でまとめたものです。

八田ミクロ263頁

別書

_____

ノーベル賞経済学者 ゲーリー・ベッカー自殺の経済学を手がけた真意市場万能論が看過する社会を動かす“生身の人間”の行動 2007年2月10日号掲載|週刊ダイヤモンド アーカイブズ|ダイヤモンド・オンライン(20100202)

http://diamond.jp/articles/-/1092

世界的に増え続ける自殺者の数。日本でも2009年の自殺者は全国で3万2753人(暫定値)と、統計を取り始めた1978年以降で5番目に多かった。では、人はどのような状況に陥ったときに、生き続けるよりも今死ぬほうがよいと判断するのか――2004年、経済学の見地からそのメカニズムの解明に挑んだのが、ノーベル賞経済学者のゲーリー・ベッカー・シカゴ大学教授だった。そもそも彼の研究は、離婚、家族、麻薬、差別など従来の経済学の枠を超えた様々な分野に広がっていた。市場主義を重視するシカゴ学派の重鎮が、行き着いた境地を語った、貴重なインタビューを再掲する。(2007年2月10日号掲載)

|

| ゲーリー・S・ベッカー (Gary S. Becker) シカゴ大学教授(ノーベル賞経済学者) 人的資本理論の先駆者。人間を設備などと同じ資本としてとらえ、そこに教育や医療などの投資をすることによって生産能力を高めることができると主張。個人の労働力を所与のものとしてとらえてきた経済学に大きな影響を与えた。1992年にノーベル経済学賞を受賞。1930年生まれ。現在、シカゴ大学の経済学部、社会学部、ビジネススクールの教授。法曹界の権威、リチャード・ポズナー・シカゴ大学教授と共同ブログを開き、79歳の今も移民政策から性道徳、家族の問題に及ぶ広範な分野でオピニオン活動を展開している Photo(c)AP Images |

メディアのインタビューでは決まって「現在の研究テーマは何か」という質問を受ける。そんなとき、私は「人的資本、平たくいえば生身の人間にまつわることです」と答える。

経済学の存在意義は、単にドル札やコインを数えることではない。政治、社会、そしてなによりわれわれの生活はどうなっているのか、その状況を解釈し明日に役立てることにある。その際、世の中を動かしている人の行動を解明することはなににも増して必須の作業だ。

在来の経済学者の分析と違って、私は、人の行動は必ずしも物質的な利得や自己愛だけから発生しているものではないと考えている。愛や憎しみ、羨望や嫉妬、社会からの圧力といった諸要素を取り込み、行動に移るものだ。

離婚や麻薬、差別など、およそ在来の経済学者が取り上げてこなかったテーマを私が手がけてきた理由がそこにある。2004年には、米控訴裁判所元判事のリチャード・ポズナー現シカゴ大学教授とともに、自殺の経済学を題材に論文をまとめた。どのような状況に陥ったときに、人は生き続けるよりも今死ぬほうがよいと判断するのか。そのメカニズムの解明に挑んだ。生身の人間の行動を研究するうえでは欠かせないテーマだったと考えている。

次のページ>> 中国脅威論も在来の経済学では説明できない

翻って、市場経済のメカニズムを分析対象とする在来の経済学を考えるとき、いまだに物的諸要素に偏向し過ぎている感は否めない。要するに、市場で取引されるモノやサービスばかりに注視しているのである。本来、経済は“生きた人間的諸要素”も取り込んでいるものだ。

経済学のあり方を問いかけた最近の好例は、2006年来こじれている世界貿易機関(WTO)の多角的通商交渉、ドーハ・ラウンドだろう。

議論が紛糾した主因はなんと農業分野の補助金や関税をめぐる米国や日本、欧州の対立だった。

先進国経済で果たす農業の役割はすでに小さく、自由化こそが先進国の農業を効率化し、途上国に輸出の機会を与える経済的解決策であるにもかかわらず、政治的にその変化を受容できなかったのだ。

やや話が拡散するが、私は昨今の中国脅威論も在来の経済学では説明できない諸要素を含んでいると思う。

そもそも米国や日本の消費者にとって中国は製品の価格低下を加速させてくれる“補完的国家”である。著作権侵害などの負の部分もあるが、中国の経済成長から他国の消費者が得る経済的利益はそれを上回る。また、なにより中国は相対的にいまだ貧しい国。恐れる必要などないのだ。

そもそも米国や日本の消費者にとって中国は製品の価格低下を加速させてくれる“補完的国家”である。著作権侵害などの負の部分もあるが、中国の経済成長から他国の消費者が得る経済的利益はそれを上回る。また、なにより中国は相対的にいまだ貧しい国。恐れる必要などないのだ。

最後に、自由市場に関する持論を伝えたい。私は、最近の経済学者は自由市場万能論をいたずらに吹聴し過ぎていると考えている。市場は決して完璧なものではない。それは世界的に深刻化する公害に歯止めをかけられない点からも明白だ。中央政府による計画経済などの他の選択肢に比べれば多くの状況において、ましに機能する。正しくいえば、それ以上でもそれ以下でもない。(談)

聞き手/ジャーナリスト、マイケル・フィッツジェラルド

ゲーリー・ベッカー - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%99%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%99%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC

人的資本 教育を中心とした理論的・経験的分析

著者名等 ゲーリー・S.ベッカー/著

著者名等 佐野陽子/訳

出版者 東洋経済新報社

出版年 1976.7

大きさ等 22cm 299p

注記 Human capital : a theoretical and empiri

cal analysis,with special reference to e

ducation. 2. ed./の翻訳

人的資本―教育を中心とした理論的・経験的分析 | ゲーリー・ベッカー, 佐野 陽子 |本 | 通販 | Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4492310851/ - 単行本: 299ページ

- 出版社: 東洋経済新報社 (1976/1/1)

- 言語: 日本語

Amazon.co.jp:ベッカー教授の経済学ではこう考える―教育・結婚から税金・通貨問題まで 1998

https://www.amazon.co.jp/product-reviews/4492312501/

レビュー:

もっと自由放任の人かと思っていましたが、案外、広義の意味での規制というか、インセンティブ(道義づけ。特に金銭的インセンティブ)を利用して人間の行動を操ろう、という公共政策の提案が多いです。

私は提案のすべてに同意できるわけではないですが、徹底的にインセンティブから、経済性から、既存の政策を吟味してみる思考法は有益だと思います。

ちなみに著者は徴兵制に反対しています。

「一般社会で高額を稼げる人間を徴兵し、軍隊で安く雇う場合、所得の差額は隠れた税金といえる。その金額は、志願制にした場合の税金の支出額を上回る」と(200頁)。

私は提案のすべてに同意できるわけではないですが、徹底的にインセンティブから、経済性から、既存の政策を吟味してみる思考法は有益だと思います。

ちなみに著者は徴兵制に反対しています。

「一般社会で高額を稼げる人間を徴兵し、軍隊で安く雇う場合、所得の差額は隠れた税金といえる。その金額は、志願制にした場合の税金の支出額を上回る」と(200頁)。

10 Comments:

ezaka takeru's memo: ●ゲーリー・S・ベッカー『ベッカー教授の経済学ではこう考える』

http://edit-real.com/esaka/archives/2005/02/post_368.html

2005年02月11日

●ゲーリー・S・ベッカー『ベッカー教授の経済学ではこう考える』

この人の本も、もっと早く読むべきだったな・・。ここで展開される論理は明快。自由主義にもとづく市場経済原理で、世の中簡単。その鋭さ、明解さは、一部で‘経済学帝国主義’などと呼ぶ方もいるようだけれど。

目次から大まかにピックアップすると、

・宗教も自由市場によって栄える

・乱獲を断念させるために、漁獲に課税せよ

・最低賃金を引き上げると、失業者は増加する

・対価を払いさえすれば、迅速に移民できるようにしよう

・所得の不均衡は悪いことばかりではない

・いわゆる差別撤廃措置はやめるべきだ

・刑期を厳しくすれば、銃器携帯者による発砲は抑止されよう

・麻薬の合法化を肯定する人が増えつつある

・安い石油は歓迎すべきである

・高齢層へのパイの分け前は多すぎる

・日本株式会社が日本を強くしたわけではない

・最良の産業政策とは、何もしないことである

・大きな政府は時代遅れだ

・スウェーデンを手本にするのは疑問がある

・通貨統合は忘れよう:通貨同士で競争を

・自由市場によって人口爆発に対処しよう

・冷めた頭で地球温暖化に対処しよう

・終末論を信じるな

・マイクロソフトに連邦政府は干渉するな

「教育・結婚から税金・通貨問題まで」論じられるテーマは幅広いが、展開のベースとなっている考え方はすべて同じ。環境や共生を語る側からは反発も大きいことは想像できる。しかし、無視できないほど強力だと思う。

投稿者 esaka : 2005年02月11日 23:38

編集このページをウォッチする別の言語で閲覧

ジョージ・スティグラー

ページの問題点

ジョージ・ジョセフ・スティグラー(George Joseph Stigler、1911年1月17日 - 1991年12月1日)は、アメリカ合衆国の経済学者。1982年にノーベル経済学賞を受賞した。

ジョージ・スティグラー

シカゴ学派

生誕

1911年1月17日

ワシントン州シアトル

死没

1991年12月1日(80歳)

イリノイ州シカゴ

国籍

アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国

研究機関

コロンビア大学

ブラウン大学

シカゴ大学

研究分野

産業組織論

母校

シカゴ大学(Ph.D.), ワシントン大学(BA), ノースウェスタン大学(MBA)

影響を

受けた人物

フランク・ナイト

ジェイコブ・ヴァイナー

ヘンリー・サイモンズ

ミルトン・フリードマン

論敵

ジョン・メイナード・ケインズ

影響を

与えた人物

ジャック・ドレーズ(英語版)

トーマス・ソウェル(英語版)

ケネス・リオン

実績

キャプチャー理論

受賞

ノーベル経済学賞 (1982)

アメリカ国家科学賞 (1987)

テンプレートを表示

ノーベル賞受賞者ノーベル賞

受賞年:1982年

受賞部門:ノーベル経済学賞

受賞理由:産業構造や市場の役割・規制の原因と影響についての独創的な研究を称えて

目次

略歴

業績

日本語訳著書

外部リンク

略歴 編集

1911年 ワシントン州シアトルで生まれる。

1931年 ワシントン大学を卒業する(BA)。

1932年 ノースウェスタン大学で経営学を学びMBAをとる(ノースヴェスタン大学時代に経済学に興味を持つ)。

1933年 シカゴ大学に入りフランク・ナイトの指導を受ける。

1936年 - 1938年 アイオワ州立カレッジで教え始める。

1938年 シカゴ大学から博士号(Ph.D.)を取得する。

第2次世界大戦時、コロンビア大学でほとんどマンハッタン計画に参加し、数学および統計学関係の調査を行う。

1年間、ブラウン大学で過ごす。

1947年 - 1958年 コロンビア大学の教授を務める。

1959年 シカゴ大学に戻る。

1964年 アメリカ経済学会会長を務める。

1976年 - 1978年 モンペルラン・ソサエティーの会長を務める(スティグラーは1947年の同協会の設立に携わっていた)。

1982年 ノーベル経済学賞を受賞する。

1987年 アメリカ国家科学賞を受賞する。

1991年 シカゴにて没。

業績 編集

スティグラーは産業組織論や経済学史を主領域として研究を行っていた。スティグラーは産業組織論において、20世紀前半の主流派であったハーバード学派に対抗して、市場構造の集中度の高さが必ずしも市場の非効率性につながらないことなどを示した。また従来は価格と経済という現象にのみ適用されていた新古典派経済学をゲーリー・ベッカーとともに拡張し、あらゆる行動は合理的に選択されているという点を示したことでも有名である。

また本来は消費者保護のためであったはずの規制が、いつの間にか生産者保護のための規制に転換してしまうという現象(規制の虜)のメカニズムを明らかにした。スティグラーはこの見地から、規制よりも市場構造に重点を置いた政策を支持する主張を行った。

スティグラーはミルトン・フリードマンと並ぶシカゴ学派の重鎮であり、1982年には市場と規制に関する研究が評価され、ノーベル経済学賞を受賞した。また1987年には、アメリカ国家科学賞も授与されている。

日本語訳著書 編集

『価格の理論(上・下)』(有斐閣, 1963年)

『生産と分配の理論――限界生産力理論の形成期』(東洋経済新報社, 1967年)

『産業組織論』(東洋経済新報社, 1975年)

『効用理論の発展』(日本経済新聞社, 1979年)

『小さな政府の経済学――規制と競争』(東洋経済新報社, 1981年)

『現代経済学の回想――アメリカ・アカデミズムの盛衰』(日本経済新聞社, 1990年)

外部リンク 編集

ジョージ・スティグラー

Biographical Memoir: George Joseph Stigler by his friend and colleague Milton Friedman

Biography of George Stigler

George Stigler's seminal studies of industrial structures, functioning of markets and causes and effects of public regulation.

IDEAS/RePEc

ノート

規制の虜(きせいのとりこ、英:Regulatory Captureとは、規制機関が被規制側の勢力に実質的に支配されてしまうような状況であり、この状況下では、被規制産業が規制当局をコントロールできてしまう余地がありうる。政府の失敗の1つである。その場合には、負の外部性が発生しており、そのような規制当局は、「虜にされた規制当局(captured agencies)」と呼ばれる。

この項目は、経済に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(ポータル 経済学、プロジェクト 経済)。

人的資本 教育を中心とした理論的・経験的分析

著者名等 ゲーリー・S.ベッカー/著 ≪再検索≫

著者名等 佐野陽子/訳 ≪再検索≫

出版者 東洋経済新報社

出版年 1976.7

大きさ等 22cm 299p

注記 Human capital : a theoretical and empiri

cal analysis,with special reference to e

ducation. 2. ed./の翻訳

NDC分類 371.3

件名 教育と経済 ≪再検索≫

件名 教育投資 ≪再検索≫

スティグラー

価格の理論

279

顔写真

家族論

不良少年の定理

これは別のベッカー

ラベリング理論(ラベリングりろん、英: Labeling theory)とは、《逸脱行動》に関する理論であり、1960年代にシカゴ学派に属するハワード・ベッカー(Howard S. Becker)らによって提唱されたものである。それまでの、《逸脱行動》を単なる社会病理現象として扱ってきたアプローチとは一線を画し、《逸脱》というのは、行為者の内的な属性ではなく、周囲からのラベリング(レッテル貼り)によって生み出されるものだ、と捉えるものである。

それまでの社会病理学的なアプローチでは、たとえば“髪を染めている者が「不良」だ”などと勝手に定義することによって「《不良の定義》は客観的に成立する」としてしまうような、非常に単純な考え方をしていた。だが、ベッカーは1963年に初版が発刊されたOutsidersにおいてそうした考え方を排し、「逸脱などの行為は、他者からのラベリング(レッテル貼り)によって生み出される」と指摘した。

社会集団は、これを犯せば逸脱となるような規則をもうけ、それを特定の人々に適用し、彼らにアウトサイダーのラベルを貼ることによって、逸脱を生みだすのである。

— 『アウトサイダーズ[1]』

この理論は、従来の逸脱論が逸脱者にばかり着目していたのに対し、規則をつくり執行する人々と逸脱者を対等に扱い、双方の相互作用過程として逸脱を捉えているのである。

ベッカーの同理論は、ロバート・キング・マートンの自己成就的予言やE・M・レマート(1951)の第二次逸脱といった概念を基に発展した。

ベッカーの理論はやがて「ラベリング理論」と呼ばれるようになり、逸脱論の中に新たな流れを生みだしてゆくことになったのであり、社会学史上重要な理論である[2]。このラベリング理論は後にJ・I・キツセやM・B・スペクターらにより構築主義へと展開されていった。

なお、ベッカーは『アウトサイダーズ』において、マリファナ使用者やジャズメンへの聞き取り調査や参与観察を行った[3]のであるが、そうした調査結果を基に理論を構築してゆく手際の良さによって、『アウトサイダーズ』はしばしば社会学研究の手本とも見なされている。

ネガティブなラベルのことを「スティグマ」という[4]。

参考文献 編集

ハワード・ベッカー『完訳 アウトサイダーズ+ラベリング理論再考』現代人文社、2011年10月(初版刊行10年後に書かれた「ラベリング理論再考」が添えられている。これはラベリング理論に対する批判への反論と、社会学研究の方法がどうあるべきかについての解説を含むものである)

Becker(1963), Outsiders. New York: Free Press.(revised 1973).

出典・注 編集

^ 『完訳 アウトサイダーズ+ラベリング理論再考』

^ 『完訳 アウトサイダーズ+ラベリング理論再考』村上直之(翻訳者)による解説文およびあとがき。

^ ベッカー自身がジャズ・ピアニストである。

^ 森下伸也『社会学がわかる事典』2000年、日本実業出版社、73頁。

関連項目 編集

ゲーリーベッカー家族論?

Becker, Gary S. (1991) [1981]. A treatise on the family. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. ISBN 9780674906983.

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/13175/1/ES_56(1)_129.pdf

家計財と公共財に関する家族の自発的供給行動 田中藍子 2006

利他的な親が利己的な子に所得移転を行う場合,子が利己的であるにもかかわらず,家族にとって最適な行動をとることをいうRotten-Kid Theorem(放蕩息子の定理:Becker(1974))3)が成立しているかどうかは,公共財の自発的供給モデルにおいても研究されている。Bergstrom(1989)は譲渡可能効用関数であればRotten-Kid Theoremが成立することを示した。

Becker, G. S[. 1974]“A theory of social interactions.”Journal of Political Economy, Vol.82, pp.1063-93. Bergstrom, T[. 1989]“A fresh look at the rotten kid theorem and other household mysteries.”Journal of

Political Economy, Vol. 97, pp. 1138-59.

釜田公良[2000]『世代間所得移転政策と家族の行動』勁草書房.

スティグラー1982

ベッカー1992

シカゴ派だが他派と学び合っている

ポズナー Posner 1939~ 法と経済学

https://love-and-theft-2014.blogspot.com/2021/10/wikipedia_15.html#comment-form

コメントを投稿

<< Home